整全求真及方法論

(往未來世的通道)

<第三卷>

基礎方法論

求取不到真相,頗多是由個人素養差劣,或則是既有方法不足以應付所至。

作者:彭耀階

Pang, Yiu Kai (Hong Kong) May, 2023.

歡迎轉貼,但請於適當位置附上作者彭耀階姓名,否則屬牴觸知識產權。

有關作者彭耀階:

整全求真方法論及中國整全教育哲學開創人,中國學術界亦於201O年以其理論創立北京市整全教育科技研究院(Reference01以電腦進入後點擊右邊「整全教育理念研究」)

(Reference02)。

整全求真及方法論之五:

現象和事實乃歸納科學和推理的終審庭

基礎求真方法論之中,並非所有方法論都是本論所原創,本方法論一「自我反省」則是,除此而外,還有方法論三「善養吾求真的浩然之氣」和方法論六「按真確機率將不同陳述分類、排序及其應用」都是本論原創。至於方法論二「切勿莫視求真及求真要講究有效方法」實乃歐洲文明的精粹,本論無非廣徵歷史文化的關鍵性事例並且加以說明。方法論四「弄清楚詞義和語理」,方法論五「事實和現象,歸納科學和推理的終審庭」及方法論九「解釋模型和陰謀論」都是演繹、歸納邏輯及分折哲學工具。又至於方法論七「以原理思維收納抄貼思維」和方法論八「棄絕表像和多遣多向思維」則屬於整全思考方法範疇,本論只是將之加以完善和納入完整架構之內。整全地求取萬事萬物的真相,就是要涉及如許多的門徑,又可說不同門派,不同文化體系的論理思潮,都在探求世間真面目上各有不同所得,各自摸到方法論上的某些部位,了悟到不同的局部形貌,而整全求真則將這一概景況都看在眼裡,從而將之交互配合和統整起來,再將之納入整全求真方法論的基礎架構之內。

一) 真理的探求。必真陳述

我們所說真理,不是永恆的,可以救民於水火的大道理,或者生命的終極意義乃至高無上的存在一類嗎?但綜覽一下古今中外的言詞,「真理」又確有不少類似的使用場合,例如「某某所言句句真理」之類,人們不會因為某某說了不少無關宏旨的話而認為上項陳述不妥當。此外,當人們如此談到「真理」一詞時,即蘊含了他的陳述乃「絕對真確,不可能非真」,它自必然經得起時間的考驗,至於是否永恆,若再加上這一項條件,則會令到極多不可能非真的陳述,難以確立其真理身份。

即是,舉凡「絕對正確,不可能非真的陳述」,就是一項真理,若然是永恆不變的,我們稱之為「永恆的真理」。這個定義並不牴觸語理的普遍使用規則(見本方法論之四),上面解釋了。一詞的詞義並不是非遵守普遍使用規則不可,而是普遍使用的含義有問題時才可以不遵守,並且要加以解釋,何以不遵守,和在使用前重新定義,使用之時要前後一致,否則就是詭辯。不遵守詞義的普遍使用規則,或者前後含義不一致,或者利用大眾對某一詞語的意義含混不清,正好是常見的詭辯技倆之一。

一旦人們將真理等同「絕對正確,不可能非真的一項或一套陳述」時,又隱隱然覺得那可不一定就是「可以救民於水火,或者生命的終極意義乃至高無上的存在一類大道理」,所以本論要另創新詞,以「必真陳述」等同「絕對正確,不可能非真的一項或一套陳述」,而真理則定義為「可以救民於水火,或者生命的終極意義乃至高無上存在一類必真陳述。」

二) 演繹的必真陳述

釐清「真理」的含義,及適用範圍之後,我們便可以出發,看看世上有些什麼真理存在,當然少不得還要帶同一大堆核心基礎概念:

認知、思考、陳述、述相、真相、真值、語言、符號、世界、私有經驗、公有經驗(見本方法論第一卷)……等等。首先,若果任何不可能非真的陳述都是真理,那麼,「A=A」豈不都是真理?原來它不光是被邏輯學者所稱,一項無意義的「重言句」,它還是個最淺白的全等陳述,即若有兩項陳述或符號是全等的話,它們是同一述相或符號意義的兩不同陳述或符號呈現方式,就等同A=A。從前總有數不清那麽多人在迷惑何以1+1必定等如2,而不等如1或者3,終於要勞煩十九、二十世紀的算經哲學大師羅素給大家提點:

2無非乃1+1的另一全等符號,即如2^3無非2x2x2的另一便捷了的符號表達方式而已。符號意義亦無非乃任意設定,其他人亦照樣使用,如此而已。但是,何解又有1+1=1呢?原來那是另一套數學,稱為布連代數,「+」的意義跟普通數學的加截然不同,不是數量的簡單累積,而是前或後者符號的任一乃至兩皆出現,根據這個符號定義,1+1+……+1仍是等如1。數學陳述所述及的,都是符號、和符號的運作、意義、規則、都是由人所界定,都是2+2+2=2x3一類全等陳述,乃至微分公式d(x^n)/dx=nx^(n-1)亦同樣,不過要數學奇才如牛頓和萊布尼茲才可以首先證得何以二者是全等而已,所以都是不可能非真。此外還有符號的推演,而所謂推演,卻無非乃符號的組合排列而成的必然呈現,例如一項條件推理:「已知若A為真則B為真,而且A為真,於是可以結論B為真。」其實結論乃出自排列「若A則B」、「A」和「B」等三項陳述的所有真與非真關係表列而得,於是只要大小兩前題為真,結論也就「不可能非真」。邏輯學者發展了多項由已知前題推出結論的推理規則,統稱為形式演繹邏輯,上述的條件推理,或條件三段論法乃當中一項推理規則。推理過程跟規則相符者,就為之有效推理。例如「試前不温書,必無好成績,而某甲試前非常努力温書,可以結論某甲必得佳績。」則是一項無效推理!!原來形式演繹邏輯中並沒有「若A則B,而且A為非真,所以B也非真。」這套推理方式,A、B乃陳述的代表符號。除非這樣:

「試前不温書,必無好成績,而某甲考試得佳績,於是可以結論某甲試前非常努力温書。」這才是個有效推理。蓋因形式演繹邏輯中有「若A則B,而且B為非真,結論是A也非真。」這套推理方式。當然,除掉照套用邏輯推演規則之外,也可以單憑分析條件因果關係而取得上述不可能出錯的結論。原來「若A則B」的關鍵在於即使這個陳述為真,導致B出現的條件可以不是A,而是C、D、……,除非大前題的條件陳述是「單單如果A則B」,此即表明A是唯一條件,否則並不能夠單單從A為非真而結論B也是非真,因為C、D、……等也可以導致B的出現。但B為非真則可以結論A也是非真,因為大前題說明了單單A的出現必定導致B的出現,若B不出現,只有一個可能,就是A並不出現。懷疑論者也每愛拿一些實例來反駁:

不是有人不温書也考取到佳績嗎?原來這項事實所否定了的,是大前題:

「試前不温書,必無好成績。」既然大前題經已出錯在先,已經不符合推理的條件要求,也就無由認為跟事實不符是因為推理法則並非必然有效,蓋因所有推理的先決條件,就是所有前題都必須為真。會不會此說是硬將一概問題都推到大中小前題身上?大家必須明白,所謂結論,其實並無新發現,都是經已縕函了在大中小各前題之內,結論只是將其縕函之人情事物論等明示出來而已,故而出錯定必出在前題,僅此而已。至此懷疑論者又要反駁:

既然一概都已縕函在前題內,那還要推理來幹啥?小心點看清楚大中小各前題不就成了!對呀!實情又確是如此,不少人從「試前不温書,必無好成績。」就可以知道什麼小前題出什麼結論,他們甚至都不曾上過什麼邏輯課。總之邏輯能力是人的潛在天賦,兒童自五至六歲開始自自然然地得到發展,所以有些人自自動動便得到答案。那麼形式演繹邏輯的好處在那裡?在於它提供了一個快捷而又確切的推理機制,同時在容易推理出錯之處,例如剛列舉了的「若A則B,而且非A,於是結論非B。」等諸如此類容易犯上的推理謬誤上,令人知所警惕,從而免卻推理犯錯;

又當推理需要層層遞進,成為一條論證練,甚至多條論證練交織成網絡時,也不會陷於抖纏不清的局面。

推理也不單是邏輯形式,也有按前題的事理而定。例如「某甲是個獨居健忘人,他必須要在家中煑食,結論是:

為保家居安全,他應該使用計時開關及計時提醒鬧鐘。」,那就不光光是邏輯推理,尚且要視各前題的事理而得的結論,所以稱為事理推演。運用邏輯推演,只要各前題皆為真,推演過程有效,結論便不可能非真。但事理推演則不一定,即便所有前題皆為真,結論也並非不可能非真,而且真值的結論也可能會多於一個,例如某甲又可以只使用煑妥後會自動關閉的煑食器具。

數學架構,以至其他演繹架構如邏輯、集合、幾何等,都是以一小套人為符號及其意義的設定為最終極依據,而符號及其意義的設定陳述都是任意而自足,無須訴諸任何其他陳述,所以都是不可能非真。現代平面幾何得羅素點化後,其實都視點、線、面、角和角度、平衡、等為任意設定,「靈感得自空間世界,而非空間世界的描述。」所以這類陳述本身並無非真的可能。然後再從這一小套自足設定以合符全等陳述替代,合符形式演繹邏輯等所推演出來的諸多定理,自必然都是「絕對正確,不可能非真。」

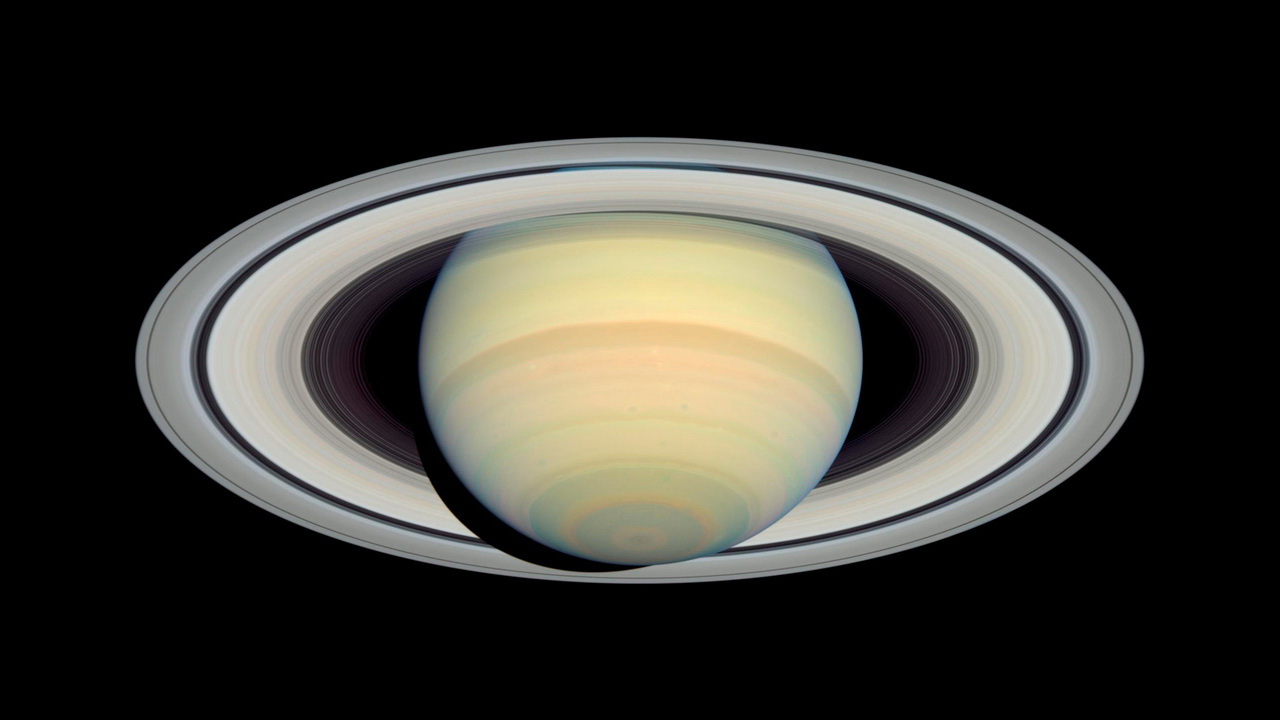

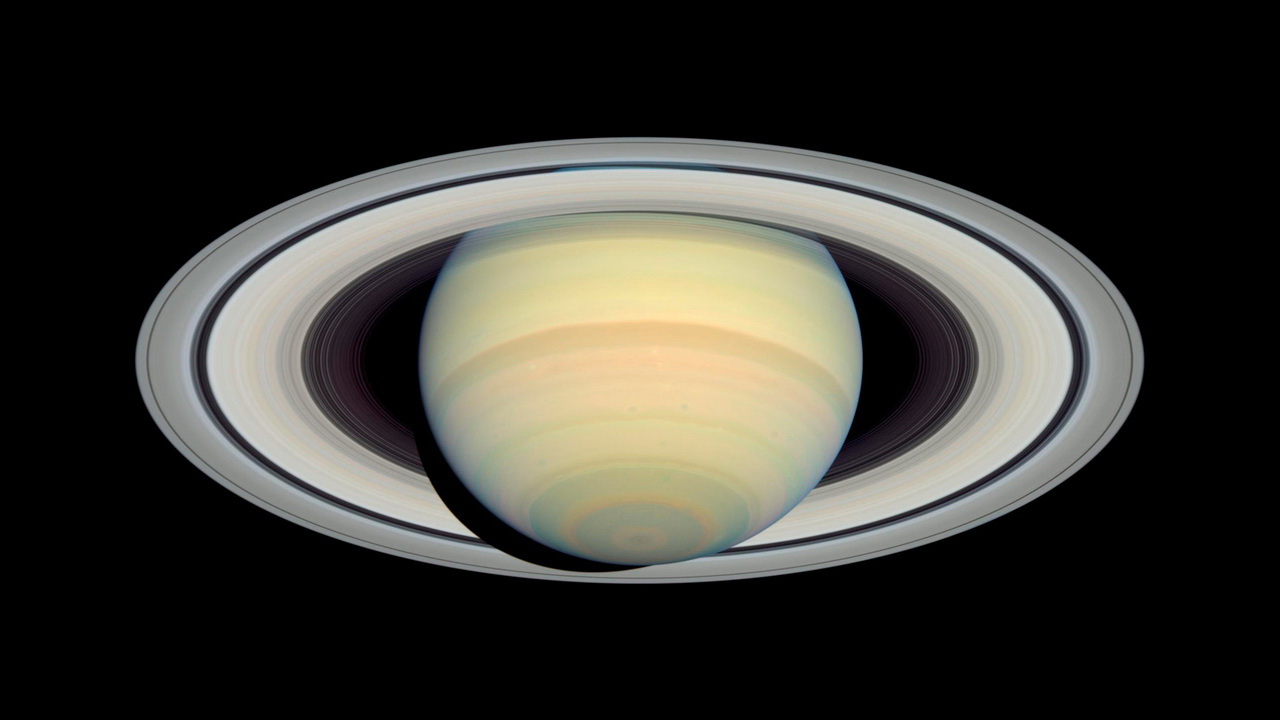

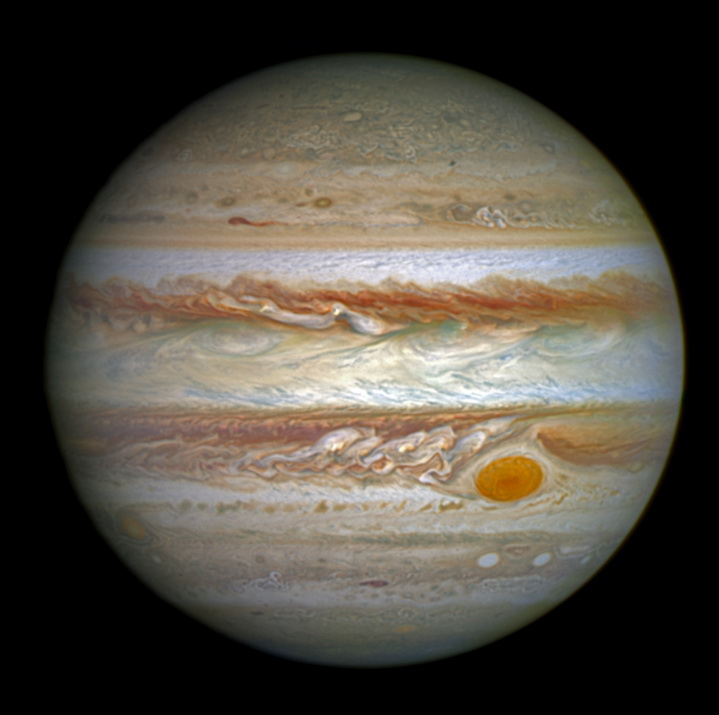

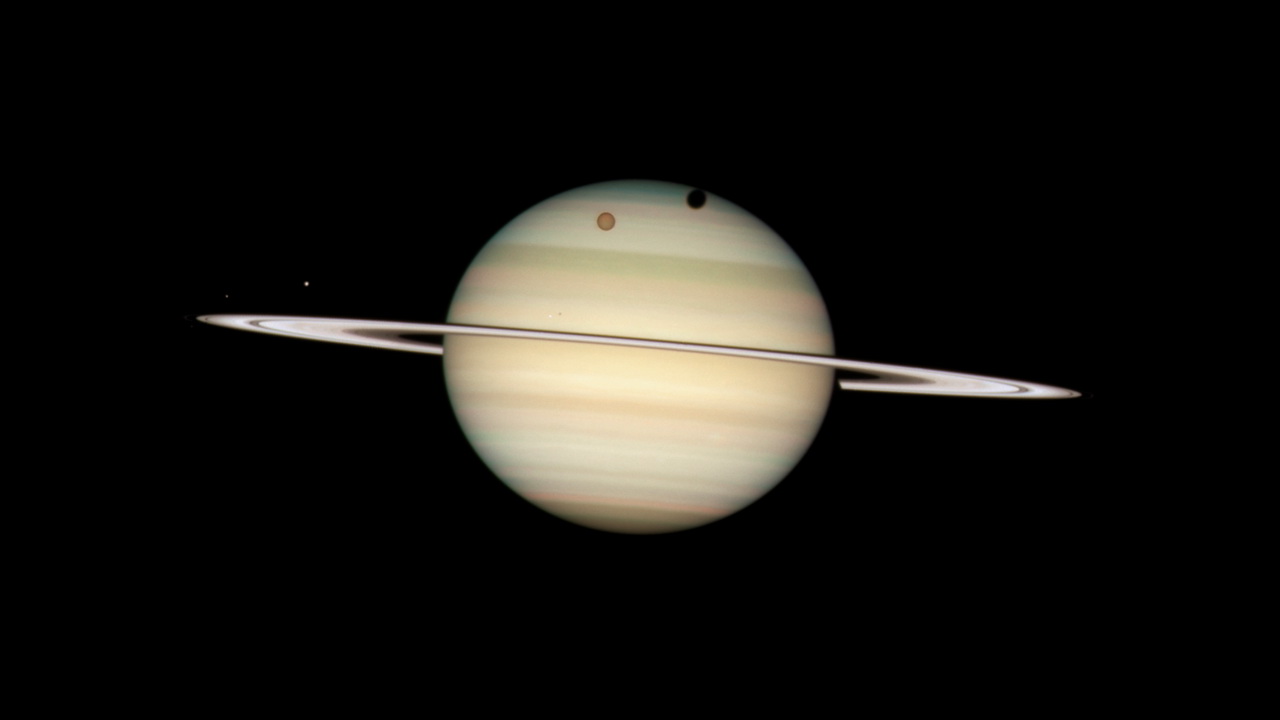

From

Hubble Site

From

Hubble Site

二、一)

挑戰演繹必真陳述

探求真理之旅,首先求到的,原來是數學、邏輯等演繹科學(廣義科學),而非救民於水火的大道理。不過,宇宙無窮,將這些學問放到茫茫太虚,是否仍能正確無誤?幾何定理中有「任何大小三角形的內角和必定等如18O度」,不過,當我們將任意三顆相距以若干光年計的星星以直線連接起來,所形成的三角形,內角和卻少於18O度;

三顆星相距愈遠,內角和比18O度少得愈多。原來根據廣義相對論,空間會向有物質聚集之處折曲,物質的重力場愈強,折曲得愈利害。折曲的方式非人這三維度腦子所能夠理解,然而此物理現象確是在愛恩斯坦發表了其廣義相對論之後不久,在南非給證實了。太陽附近一左一右的兩顆星星,日全蝕時便可以看見,科學家這時量度兩顆星跟地球所挾的角度的話,發覺比太陽並不位於該兩顆星之間時所量得的角度為大,星光穿過太陽附近空間時,會微微被改變前進方向,彎向太陽。因為太陽附近的空間向太陽重力場折曲了,於是證實了空間向重力場折曲此一自然現象。對天文陌生的人會問,太陽有機會不處於太陽附近的兩顆星之間嗎?原來恆星在視覺天球上的位置,可視為固定不變,太陽則沿黃道每天在天球上移動一度左右,亦即以每天一度左右的速率移離該兩顆星,令到它們半年後到晚上才出現。

這平面幾何終究經受不起無邊宇宙的考驗,還算是必真陳述嗎?答案是: 它的必真陳述地位,依舊絲毫無損。平面幾何旨不在探討宇宙空間,是個自足的演繹架構,人類拿來應用,須先了解應用場合是否服膺這套空間演繹架構。廣大宇宙空間的三角形內角和少於18O度,錯不在平面幾何學,而在於宇宙空間屬於負空間曲率的「非歐氏」幾何,即並不服膺古希臘時代歐幾理德所發展出來者。三維度空間若向人類不能感知的維度彎曲,則呈現負曲率,三角形內角和少於18O度。同樣道理,换過人類能夠感知的維度打個比方,就是二維度平面向第三維度彎曲,平面變成球面,例如地球,呈現正曲率,地球表面上長距離的三個點若以最短距離綫段連起來,所形成的三角形,其內角和則都是大於18O度,而非18O度。德國數學家黎曼亦早於廣義相對論面世前的十九世紀發表了絕對幾何學,那是以笛卡兒創設的坐標幾何為基礎,及以牛頓/來布尼茲開創的微積分為首要演算工具所發展出來的微分解析幾何,這套幾何架構才是探討廣大宇宙空閒的學問,歐氏平面幾何成為這套絕對幾何之內,空間曲率為零的一個子架構。

二、二) 如何否證演繹科學(廣義科學),從歸納角度看演繹必真陳述

其他演繹科學亦都如是,經常拿來探討世間諸事的,若出現問題,往往都不由於架構本身有問題,況且架構問題亦不可能自所套用的世界之中發現,誠如羅素所言,演繹架構並不涉及架構以外的世界,無非因為基本設定的構思,其靈感或取材往往來自世間萬象,每易於令人產生錯覺,誤以為演繹科學也都是描述世界的理論。演繹架構都不可能非真這一點,歸納上的證據也頗為充分。查古希臘時代所發展出來的各類知識,絕大部分都老早被放棄或大幅修正,托勒密的天動學說,地球大小,……數之不盡,唯獨是幾何、代數可以沿用至今,邏輯學則只是被納入更為完善的演繹架構之內,此外並無任何推理機制被否定。演繹架構若有問題,除非是基礎任意設定不一致,或則有一些更為基礎的前設被隱藏,再就是架構本身或推演出問題,但這些問題都必然會被探研者發現,成為演繹架構不可能非真的另一主要因由。

二、三) 探求演繹架構以外的真理

好了,同意成功的演繹科學都是必真,只是真理的探求者並不覺得至此便找到他們想要尋求的。這類必真陳述,可以稱為工具真理,或者演繹真理,當會更加符合真理探求者的要求。那麼,除此而外,尚有沒有其他非演繹科學的必真陳述存在?

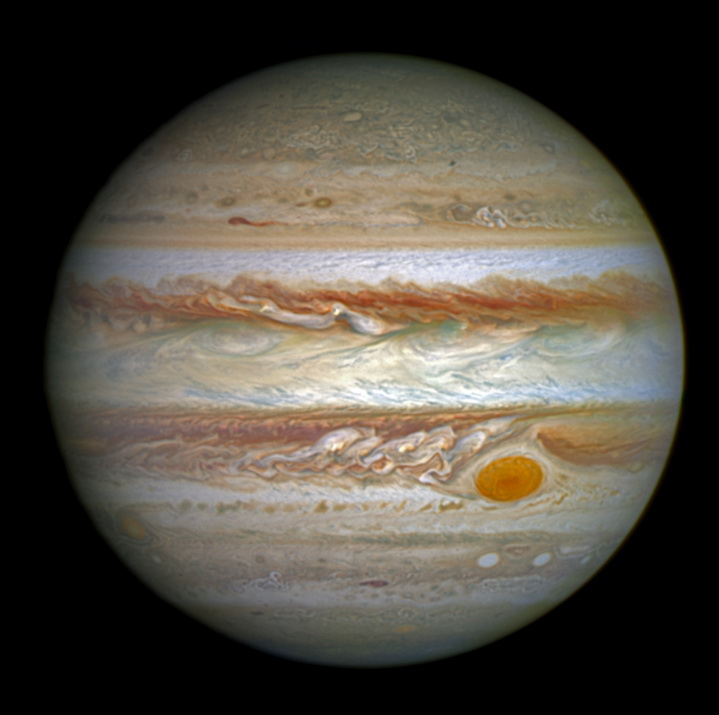

From

Hubble Site

From

Hubble Site

二、四) 審視自然科學

剛才觸及廣大無邊的宇宙,看到科學家們證實了,重力場甚至可以將空間彎曲向人類無法感知的度向,這就該是關乎物質世界的真理吧!但這定律既非出自神之口,亦不是權力主子所頒佈者,何以見得我們要將之視為真理?回望牛頓於1687年首次於「自然哲學的數學原理」一書中發表萬有引力定律,所依據者查實是物質行為的普遍規律,蘋果或者不理何故在空中的物件必定向地面下落,而且在扣除了氣流的影響之外,都必定指向地心。地球以外的世界又如何得知呢?

原來牛頓在該書亦發表了以數學描述物質行為的方法論,現在稱為牛頓力學系統,根據這套力學架構,肉眼可見的五大行星及其衛星等天體的等速圓形運動,或部分軌跡上略為加速,其餘軌跡上略為減速的橢圓形運動,查實圓形運動都是完全等加速運動,橢圓運動亦無非視天體與橢圓心距離而略有增減的近乎等加速運動,若以向量動力學計算,這些圓形等速或橢圓近等速運動查實都是不斷地受到加速,加速的方向都是指向圓心或橢圓其中一個橢圓心,唯是加速的結果只改變了運動的方向,而沒有改變其與圓心的距離,或橢圓心的最短距離,結果長期加速也不會令運動速度有所增加,所以五大行星的加速方向都是指向太陽,各衛星的加速方向都是指向其所屬行星。相信牛頓長年受到這計算結果的困惑,直到有一天,一個蘋果掉到在蘋果樹下沉思的牛頓頭上,牛頓方才邊吃蘋果邊認識到,蘋果也同樣像月球一樣向地心加速,所不同者,蘋果的加速結果是直線運動,所以愈下墮愈快速,月球的加速是圓形運動,所以等速繞地球運行。此外,牛頓力學告訴大家,具質量的物質,在受到外力的作用之下才會加速,即是說,力的作用存在於蘋果與地球,月球與地球,地上萬物與地球,行星與太陽,衛星與行星之間,無有例外,也就是萬物之間皆有引力存在。

萬有引力是審視世上萬物的共有特性而得的陳述,立論依據跟邏輯、集合論等演繹科學截然不同,是歸納而得的結論,只要在世上找到一物並不與他物有引力存在,而又找不到理由,何以有此例外,這個陳述便必須加以質疑;

而不會像演繹系統般,世上的不利表證動搖不了其真確性,即如先前所提到,即使廣大宇宙空間三角形內角和小於18O度,也動搖不了歐機里德平面幾何學的真確性一樣。

三) 普遍性事實、現象及或經驗

人所經驗到的公有經驗,可以是泳灘內看見鯊魚,可以是水滚時看見温度計的刻度在攝氏一百度,也可以是雨後彩虹,太陽每天早晨從東方升起,晚上看見幽靈…………,近乎無窮,不過本論仍然可以將之縱分成普遍的還是個別的,另又横分為事實、現象還是經驗。太陽每天早上從東方升起是為普遍性事實,雨後彩虹是為普遍性現象,酸性食物入口後嚐到酸味是為普遍性經驗,鯊魚在某泳灘出沒,大批泳客逃命回岸是為個別性事實,香港上空出現海市唇樓是為個別性現象,某人晚上遭鬼壓是為個別性經驗。至於事實、現象和經驗的分野怎樣區分和定義,則屬普遍使用(見方法論四)規則和喜好多於認知分類上的需要。大抵確認了為真的現象和經驗,都可以改為以事實稱之,例如一位臨床心理學家可以評說「某人每晚入睡後都感到遭鬼壓乃事實,只是仍未能找到成因。」現象也可以拿來代替經驗,例如以「遭鬼壓現象」代替「遭鬼壓經驗」,以示說的人只認同有那麼一個現象,至於是否真的被一只鬼怪所壓著,則避而不談。

三、一) 公有經驗可由第三者覆核,私有經驗則否

問題又來了,酸性食物入口後所嚐到的酸味,是公有經驗還是私有經驗?那就跟第一卷思維剖析內所談到的顏色一樣。「顏色」經驗可以傳達給任一第三者,「顏色的色澤感覺」則並不可以!某些食物的味道名稱可以傳給任一第三者,甜酸苦得感覺本身則並不可以,皆因我們無法知曉我的酸味在感覺上跟他人的是否一模一樣!所以,酸味是公有經驗,酸味的感覺本身則是私有經驗。也所以公有經驗可由第三者覆核,私有經驗則否。

在牛頓發表萬有引力論之先,卜克勒已憑觀察所得,將行星繞日運行歸納出三條法則。假使牛頓根據他的力學和萬有引力定律,所推算出來的行星繞日方式,跟卜克勒的行星繞日法則並不相符的話,又到底是誰出錯?原來卜克勒法則屬於具有複雜規律的公有現象陳述,可以由任何具備相關工具和知識的第三者覆核,現象是否跟描述完全一樣,是則足以確定卜克勒法則為真……。此外「水於一個大氣壓的氣態環境之下在攝氏一百度沸騰」則是個較為簡單,而又可由任何笫三者重覆的公有現象陳述,只要陳述夠清楚、準確、洽如其份,則都是不可能非真。

三、二) 在宇宙恆常預設下的必真陳述

假如宇宙明天不再一樣,恆常性不再,水還會在一百度沸騰,眾行星依然會如舊繞日運行嗎?當然不會,人類也沒能得知這劇變必定不會發生,可是現象陳述之可以界定為「不可能非真」,則必須具備此一「宇宙規律恆常」的前設,一項連聖經也不認為如是的前設,我們又憑什麼可以肯定宇宙秩序必定恆常不變?雖然我們也找不到任何跡象或理由它會改變!由於現象陳述必須在宇宙規律恆常不變的前設之下才可算作不可能非真,它仍差一點點才夠得上是「必真陳述」。那麽前述的工具或演繹真理又如何,它們不需要具備相同前設才能成立嗎?的確不需要,不獨不需要宇宙規律恆常不變作前設,就算宇宙不再存在,這些演繹真理依舊不可能非真,羅素早已提到,蓋因為它們都只不過是概念的建立和推演,從來都不觸及宇宙萬有,推演方法亦不曾動用過任何宇宙規律,乃至符號意義、法則也非必要按照宇宙或萬有的相狀不可。

之不過,正由於只要加上一個宇宙規律恆常的前設,真值確立了的普遍性事實、現象及或經驗陳述便不可能非真,於是可以視之為「宇宙恆常前設下的必真陳述」。

四) 建構模型和解釋模型

牛頓力學和萬有引力等則都不是現象的陳述,而是從概念上建構出物質世界的模型。模型之成立,正好在於能夠歸納諸現象間的共同之處,與及憑之解釋諸現象之所以然,乃至可以據之準確預估現象的變化。因之,假使不能從牛頓力學和萬有引力定律推導出卜克勒的行星繞日三法則,必須棄揚的自然是牛頓力學及或萬有引力定律,而不是行星繞日法則。簡單打個比方,你酷愛吃甜食,導致健康不佳,有專家說原因是你的血糖經常過低,你於是吃藥將血糖水平調高,但你嗜甜如舊。至此我們要問,專家可否因此結論你並非仍舊嗜甜,因為這跟他的血糖理論不符?人生中經常踫上類似情況,兩不同陳述發生衝突,當如何取捨?上述是個現象陳述跟解釋模型衝突的例子,當然是個容易取捨的選材,好作例範。由於嗜甜是個現象陳述,其真值就是純然看你是否真的仍舊嗜甜?血糖水平如何有科學方法確定,但嗜甜與否則是個私有經驗,第三者無從確定,怎辦好?幸而我們仍然可以藉詳細飲食成分得知,這詳細飲食成分可以稱之為事實陳述,可以由任意第三者覆核,於是可以確證「血糖水平調高後仍然嗜甜如舊」這陳述是真還是非真,而且事實陳逑的真值就是只憑其述相是否存在這一途徑加以決定,捨此並無他途!

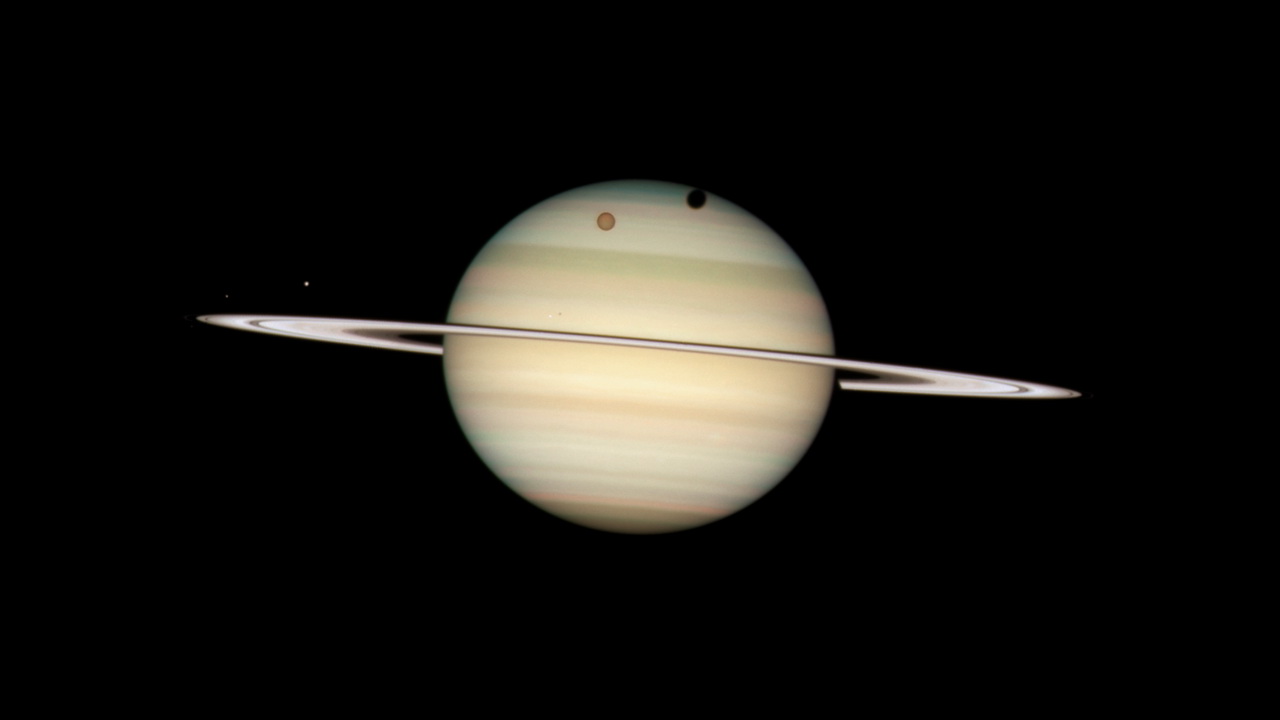

From

Hubble Site

From

Hubble Site

四、一) 建構/解釋模型跟事實/現象發生衝突時

解釋模型則不同,相關事實或現象的存在與否倒可以決定其正誤。血糖水平陳述解釋不了嗜甜如舊這現象,這解釋模型也就只好宣告無效。人經驗、觀察到現象、事實紛陳的內心和外部世界,並投以各種建構或解釋的模型對之加以理解,而現象和事實陳述的真與非真純視乎其述相是否存在而定,而建構或解釋模型陳述的成立與否則在乎其能否完滿解釋所有相關的現象和事實陳述,所以,當上述兩類陳述發生衝突時,當即時檢視各現象、事實陳述的真值,若皆為真的話,模型陳述便必須遭否決。

常人和牛頓的三度機械空間觀念(亦即建構模型),並不由於廣義相對論提出了更高深數學、更抽象推理的建構模型而被取代,乃在於愛恩斯坦可以從其相對論物質空間模型推導出「黃道帶上兩顆相鄰星星與地球的夾角,當太陽位於其間時,量得的角度會比太陽並不位於其間時略為大些許」,此一現象陳述跟常人和牛頓的三度機械空間觀念陳述發生衝突。當年的科學家們並無因此召開辯論大會,看看那一方更具說服力,更加不會像大多數中國人般,就憑牛頓和愛恩斯坦二人何者的學術建制地位較高來作定奪,而是紛紛帶同精密量度儀器,趁著日全蝕的難得機會,遠赴南非量度日全蝕時太陽左右兩旁星星的夾角,看看是否真的一如廣義相對論所推導出來的一樣,大了些許。

萬有引力解釋模型可否憑一兩個隨機取樣作結?當然不可以!取樣即使服膺要加以證實的解釋或建構模型假說,最要緊還是要算出其跟模型無關,只是碰巧如此的機率,統計學上稱之為型一謬誤機率。歸納科學的觀測、量度或實驗取樣,都要算出每個結果並非由論見假說導致的可能機率。以營養學或臨床醫學而言,碰巧服膺模型而非由假說導致的機率若低於5%,屬僅可接受為假說成立。物理學方面的要求當然沒有那麽寬鬆,乃因為食物或藥物若只有5%機會無效的話,醫生和病人經已認為那是效果超著,不用白不用了;物理學者則必然會對那5%的錯謬機會耿耿於懷,拒絕接受。取樣測試萬有引力跟取樣測試是否所有中國人都是黑頭髮之類都一樣,不同之處只是拿後者來作示範乃簡單得多兼易明得多。首看取樣是否完全隨機,次看多少個隨機取樣才可以將碰巧如此的機率減降至低於起碼5%,愈低當然愈好。例如我們只取一個樣本而且發現是黑色的話,則假設有1%人非黑髮而又碰巧取得黑髮樣本一個的機率為0.99,

遠遠高於2%,不用說都知道不能成立。但若隨機取一百個樣本都是黑色的話,由於取走了99個樣本後影響不了假定為黑色或非黑色的百分比,所以機率的計算為0.99^100,即0.99自乘1OO次,等如0.39,亦即人口當中若有1%人非黑髮的話,仍有四成機會抽到全部1OO個黑髮樣本,於是不能以此作結,必須大幅增加樣本。例如增加至5OO個,碰巧全黑髮機率便下降成0.99^500,即0.007,碰巧如此的機率只有千分之七,於是只有百分之一或更少的人非黑髮的假說便在統計上成立。但若研究方將預設減為人口中只有千分一人非黑髮的話,則碰巧5OO個樣本都是黑色的機率便為0.999^500,即0.6,碰巧機率太大,不能成立,必須要將取樣增至四千,得碰巧4OOO個樣本皆為黑色的機率為0.999^4000,即0.018,於是可以在統計上成立。即是說,若隨機取四千個樣本,若樣本皆為黑髮的話,則只有0.018機率碰巧得到此結果,所以當中每一千人有999個或更大比例黑髮的機率乃1

- 0.018 = 0.992。以此四千全黑髮隨機樣本,我們也可算出每一萬人當中只有一人非黑髮的機率為1-

0.9999^4000 = 0.67,達不到最起碼的0.95,於是每萬人一個非黑髮的假定便不能成立,而每千人一個非黑髮才可以成立。

不過,南非日全蝕的取樣性質跟上面萬有引力或測試黑髮的性質有所不同,本論稱上述那一類型的歸納法為之正歸納。但光的傳播已透過正歸納法知悉全部都是直進,表象上的例外則都由折射或繞射所做成,於是可說並無例外,那就即如假定中國人之中每萬人才有一個並非黑髮,照道理隨機取樣一個,碰巧取得非黑髮的機率只有0.0001!如今竟取到個非黑髮樣本,亦即「每萬人只有一個非黑髮」此一陳述成立的機會只有萬分之一,亦即此一陳述為非真的機率便高達萬分之九千九百九十九,於是只需要一個樣本便足以將假定推翻,而不需要取得成千上萬個樣本,本論稱此類別的歸納法為逆歸納。當然,必須注意,這裡所謂推翻是指統計學上,而陳述仍有萬分之一機會是正確的。

至於光的直進模型,在無千無萬的實際事例中,直到科學家遠赴南非量度日全蝕現象時為止,人類從未遇到一盅例外,所以,當科學家們量得經過太陽附近的光束向太陽折曲時,而{這折曲「並非」由「空間向重力場折曲」此一假說所做成}的機率便不止是只有萬分之一,更且是低得近乎O,不過這機率並不可以憑演算取得,而只可以憑概念推演而得的一個概念量:「近乎O」,所以此乃屬於「一證定江山」之舉,也是逆歸納法有時可以辦到的,令到假說在統計上成立的過程;正歸納法則通常要借足夠的取樣才能達成。

這也是何以一當科學家量得南非日全蝕時太陽左右兩旁星星的夾角真的一如廣義相對論所推導出來的一樣大了些許,便馬上成為轟動酉方世界的大事,乃因為廣義相對論已得到證實,宇宙空間起碼尚有一個不為人所經驗得到的圍度,而不用像萬有引力定律般得到地球上所有物體都服膺萬有引力定律還不足夠,尚要從天上的眾多天體中取樣,看看是否都服膺此一定律?

四、二) 常犯謬誤: 模型/理論成為終審庭

別以為只要書讀得多了,就一定明白這道理,事實上非常非常多讀書人,經常把理論置於與之相衝突的事實之上,這是長年的學校教育所致。學校傾向急急讓學生知多一些,於是天天教你一套又一套的理論,卻絕少提及任何可靠的理論都是如何從事實和現象之中歸納出來,兩者發生衝突之時,當先檢討一概相關的事實、現象陳述是否為真,若然,就當隨即檢討理論、學問錯在那裡,抑還是錯引了不當理論。學生長年在以理論為最終依據,天天狂吞一套又一套理論的教化之下,會不自覺地將理論當作最終依據,而非事實和現象,更會養成不默察紛繁世情、事實和現象,並從中梳理出脈絡和機理的壞習慣。

五) 堅實權威科學理論為事實/現象擊倒實例

以近乎魔術的微積分數學精準描述物質行為,牛頓力學曾被視為一套完美無瑕的科學達二百多年,歐美大國以之建造堅船利炮,工廠機器,得以一度雄覇天下。唯是一套如許權威的學問,卻又經不起一位小文員的挑戰,堂堂力學架構降格為相對力學的簡易演算版,光光用來演算不太快、也不太小的物質行為。然則愛恩斯坦又憑什麼將堂堂牛頓力學收編為其相對力學簡化版子架構?原來定奪因素也是從其相對力學中推導出一個特殊現象,就是對任何物質施予任何大能量的加速,頂多只可以到達光速,而不可以超越。根據牛頓力學,只要加速的外力夠大,時間夠長,任何物體的速率都可以任意加大,超越光速不在話下。誰正誰誤,取捨方法靠的當然不是看那一套理論更加精微深奧,更不是看誰的學術地位更高,而是觀察在上述所推導出來的加速狀況之下,物質可以到達什麼速率?

到那去量度這麽高速的物體?又怎知它受到了多長時間的加速?人們很容易又想到遙遠的天體!但恐怕能夠符合這兩個條件狀況的天體極難找到。

大多數科學理論都是靠實驗結果加以確立,又很容易予人錯覺,實驗是科學的終審庭!其實不然,事實或公有現象才是,即如廣義相對論的確立,並不需要進行實驗,而僅需要量度黃道帶上兩顆相鄰星星跟地球的夾角,實驗的設計和進行是由於需要取得特殊情況下的事實,即包括數據,另就是公有現象而進行,即如為了確定物質受到了能使其遠遠超越光速的等加速之後,其終速v到底仍是牛頓力學的

Ft=mv - mu,

還是相對力學的 Ft=(mv - mu)/✓(1 - v^2/C^2),

F即外力,t即加速時間,m即被加速物體的質量,u即物體剛剛受到加速前的初速,v即物體受到加速t秒後的終速,C即光速。即是說外力乘以時間Ft,若果夠大,根據牛頓力學,m(v

- u)之差中的終速v必定可以超越光速。但相對力學則不然,受到外力F達t秒之後,受外力前和後的動量差還要乘上一個相對運動函數1/✓(1

- v^2/C^2),或稱勞倫兹因式,情況是,當速度越大,這個函數值更加越發加大,乘上物體的質量之後,令到物體的相對質量也越大,亦即在相對力學之下,一物的質量並非恆常,而是隨著相對運動速率增大,計算上就是要乘上這個勞倫兹因式1/✓(1

- v^2/C^2),而且,當v增加至光速C時,這個函數就變成無限大,亦即該物的相對質量會增加至無限大。而所供應於加速該物的能量只可以有限大,所以任何大小物質都不可能加速至光速。

於是,物質到底按照那一套數學方程的描述加速,就是要量度得到其質量,所受到的外力,加速時間,加速之初和加速完後的速率等等。訴諸實驗就是要令到這些量度都可以準確地執行。之不過,假如天外非常遙遠處有一顆巨大隕石筆直衝向太陽,光觀測其運動已足夠定奪,不必訴諸實驗,唯是類似天文現象,自有天文望遠鏡以來從未發現過,那就只好訴諸粒子加速器等實驗了。

五、一) 天才模型構思的終極依據

那麼,何解愛恩斯坦這個天才又會想到,物質的相對質量是要將其相對静止質量乘上這個勞倫兹相對運動因式?原來無非都是所觀測到的光傳播現象跟牛頓運動學和生活經驗不相符的結果。愛氏青少年時代的熱門時空世界議題,並不是黑洞或宇宙創生大爆炸,當時仍遠遠未曾探討得到這般深入的議題,而是地球在宇宙絕對空間框架內的運行速率和方向為何?其時科學界相信光波在以太介質之內傳播,就如同聲波在空氣介質之內傳播一樣,不用說宇宙空間充滿以太,否則光波便不可以在宇宙空間四處傳播,以太亦即是宇宙空間的絕對框架,光線在以太之內等速直進,即如聲波在空氣中傳播一樣,所以,只要量度得到天外不同方向傳過來地球的相對光速,就可以算出地球在以太之內運行的速率和方向。何謂相對速率,你駕著車時速5O公里在路在前進,對面線另一車輛以時速7O公里向著你在路上前來,但該車迎向你,亦即相對於你的速率則不再是時速7O公里,因為你又正以時速5O公里向著他前去,所以該車迎向你的速率,亦即該車相對於你的速率,就是時速7O+5O公里

= 12O公里/小時!同樣道理,若測量者的前進速率為v,光速為C的話,並若測量者迎著光線來源相向而行,光線射向測量者的速率就該是C

+ v,又若測量者乃背著光源前進,亦即測量者的前進方向跟光源的光傳播乃同方向,光線從後面射來,則光線射向測量者的相對速率就會變成C

- v。

問題是,光傳播得這麽快,怎量得到其相對速率?美國兩位科學家米高遜和莫雷終於1868年藉著光的干涉現象設計成一部量度光線以何速率射向儀器的干涉儀,拿它來量度星光,以此找出地球在以太中的前進速率。地球繞太陽公轉,假定地球在某月的運行方向正對著某星星,並且同時平行太陽的運行方向。其時假定太陽在以太的前進速率為u,地球繞太陽的運行速率為v,於是在某月量得的星光相對速率應該是C+u+v,半年後地球以跟太陽相反的方向運行,於是量得星光的相對逑率應該是C+u

- v,亦即半年後和半年前星光撞向干涉儀的速率相差應該是2v,那是地球繞日公轉速率的兩倍,亦即聲音在空氣中傳播速率的二百倍。不過,奇怪得很,原來半年前和半年後的量度結果相同,並無差異,而且不管你在任何時刻量度,結果都一樣。當然,不用說,2v遠遠大於該干涉儀的最大絕對誤差值,否則這量度不到差異,可能只是差異比最大絕對誤差小所做成。

實驗結果徹底牴觸了所有人的時空世界觀念和牛頓運動學,不過,科學界沒有人認為是人的常識和運動學有問題,結果米高遜和莫雷發表了實驗結果之後數十年,問題仍懸而未決,直到19O5年愛恩斯坦這位業餘研究物理的文員發表狹義相對論,以此觀測實驗結果作為宇宙間的一個恆常現象,那就是:

光速相對任何一位觀測者,不管其運動相對於光源為何、向那個方向前進,有多快速,所量得的都是一個不變的常數,約等如每秒299792.5公里!即是之故,任何力學、運動學的模型都不可以與之相牴。表面看來,即使人類願意放棄那根深蒂固的時空觀甚至牛頓力學,也沒可能構思得出,無論你以極高速衝向光源,還是以極高速飛離光源,光波撞向你的相對速率仍然是每秒299792.5公里這樣一個模型出來!相對論的構思,就是將人類的時空物質世界觀念拆卸,乃至當中的最底層觀念也不予保留。原來人類的世界觀跟牛頓力學都有一個如此的最底層預設:

時間、空間和物質的質量三者都是恆常而且互不相關,互不影響。狹義相對論則將之一改而為交互相關和影響,而且不再恆常。即是說,在事實和現象的真相面前,任何與之相衝突的觀念、理論、模型等,即使向來世人都視之為理所當然,都必須要退場。回到先前的觀測者高速飛向及飛離光源的情況,只要人將公有現象視為絕對正確,就必要接受傳播中的光線永遠處於與觀測者相對靜止的空閰系統,常識的時空觀念和相對運動學不再適用。但問題來了,假如又有另一觀測者以更高速度衝向光源,兩觀測者量度同一束光,那束光豈不同時處於兩個速度不同的空間系統之內?那麽光到底在前通較快還是較慢的空間系統內以每秒299792.5公里的速度傳播?怎可能兩者都量得相同速度?為解決這

矛盾,狹義相對論就是利用一個假想實驗,有觀測者站於鐵路旁,一列車廂高度為L而且速度達到光速幾成,秒速為v的列車駛過,車廂上有人從地板垂直向車廂頂上一面鏡子發射一束光,鏡子反射光束回到地板上為止,共走了2L的距離,如圖(a) 。光束發射和返回都有訊號傳出到車廂內的實驗者和車廂外的觀測者,照道理內外二人都錄得相同的光速發射和返回地板上的時間,但對於車廂外的人來說,光的來回路徑並非車廂內的車廂高度乘以2,由於車廂在高速前進中,當光線到達頂頭的鏡子時,車廂已前行了一段距離,所以查實光束是斜射向上,然然斜向反彈而下,如圖(b) ,這路徑比垂直上下往反長了不少,假定列車以秒速v前進,車廂外觀測者所錄得光束往返時間為t,我們可以畢氏定理求得斜落一段光路徑長H,而

H=✓[L^2 + (vt/2)^2],

vt/2即在該段光路徑列車的前進距離,L為車廂高度,於是所需時間也比垂直上下往返長。根據相對運動學,車廂內外二人都應以車廂外觀察得的斜上斜落為真正的光傳播路徑。但原來這構想牴觸了相對論根據干涉儀實驗結果而作的前設:

光的傳播必定以相對觀測者為静止的空間內以光速C(299792.5km/s)前進,所以車廂內實驗者所錄得時間為T,而

T=2L/C,車廂外觀測者所量得時間則為

t = 2✓[L^2 + (vt/2)^2]/C,亦即

t = 2✓[L^2/C^2 + (vt/2)^2/C^2]。T和t明顯並不相等,完全違反常識和牛頓運動學,但符合干涉儀量度結果,亦即符合狹義相對論的最終依據。於是乎同一件事情及同一段時間,但對於兩不同運動速率的人而言,同一件事情卻兩人分別錄得兩段不同時間,實在奇哉怪也。再將T式和t式合併,搬動及化簡

T式為: T=2L/C

即: TC=2L

即:

L=TC/2。

再將上面的L=TC/2代入

t = 2✓[L^2/C^2 + (vt/2)^2/C^2],

得 t = 2✓[(TC/2)^2/C^2 + (vt/2)^2/C^2]

左右兩邊同時開二次方,

得 t^2 = 4[(TC)^2/(2C)^2 + (vt)^2/(2C)^2]

得 t^2 = T^2 + (vt)^2/C^2

亦即 t^2 - (vt)^2/C^2 = T^2。

因式分解左邊,抽出公因子

t^2,

得 t^2[1 - v^2/C^2] = T^2

左右兩邊同時除以[1

- (vt)^2/C^2],於是得

t^2 = T^2/[1 - v^2/C^2]

再左右兩邊同時取平方根並排除不適用的負值時間,於是得

t = T/✓(1 - v^2/C^2),

亦即將T乘上勞倫兹因式,數值必定大於1的因式,就可以得到t,所以t

> T,即車廂內的實驗者所錄得時間比車廂外的觀測者所錄得為短,我們說車廂空間運動系統本身的時間架構延緩了,這時間架構延緩亦解決了兩不同速率觀測者量度同一束光束的矛盾狀況。

(可跳過不加閱讀:科學界百年來都在尋找及設計更加精確方法來量度時間延緩,最早一次成功量度在1938年,但準確度不理想;最晚近一次成功量度在2O14年,實驗誤差機率低至十億分之二,就是以接近鋰離子自然諧振頻率的鐳射光朿照射在粒子加速器內加速至接近光速的鋰離子,並且微調著光束的頻率,看到底是那一個確切頻率數值可以將鋰離子激發至出現自然諧振。然後再拿鐳射光束以同樣方式激發相對靜止不動的另一相同鋰離子至自然諧振,於是發現到必須以略高的頻率才可以將靜止鋰離子激發至自然諧振,然後將兩上述自然諧振頻率數值加以比較,由於頻率乃一秒的諧振次數,而且相同鋰難子每秒的自然諧振次數必定相同,所以當接近光朿運動的鋰離子頻率减少了,亦即接近光速運行的鋰離子的一秒在量度者而言不足一秒,而所減少的諧振數值比率亦即時間延緩的比率。)

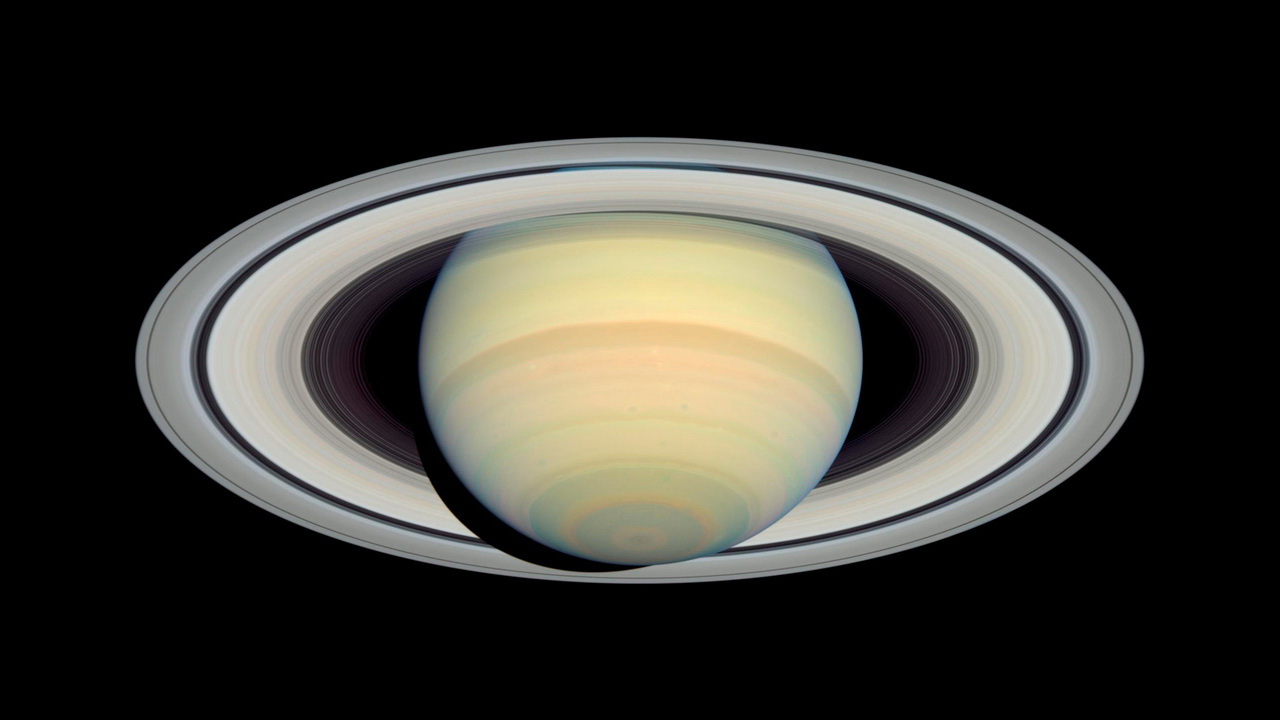

From

Hubble Site

From

Hubble Site

五、二) 羅素還差些許

相對論面世後,陸續有不少學界知識界名咀,包括羅素,發文表示,世界上僅有十餘個,或者多少個人真正弄得通相對論,正正反映出這是世上首個超驗的時空科學模型,只可惜他們全都沒有提及,何解以嚴謹、一絲不苟見稱的物理學界,又會以怪異而又超驗,兼且違反常識的相對論將堅實、應用已久而又與常識相符的牛頓力學收納為其方便演算的附屬架構?最核心自然是這個原理:

「任何科學理論或定理的終審庭並不是最權威的理論或定理、學術權威或學術機構,更加不是最有權有財或有地位之人,而是可由任意有能力的第三者重覆或核實的事實或現象。」當中之公有自然現象陳述,一如先前所論及,可說是在宇宙恆常前設下的「真理」。一概事實或現象陳述,其確立無非是所述事實或現象的存在與否,與一概其他事實、現象、理論、陳述等皆無關。反觀一概既有科學理論、定理、定律等的構思,都必須能夠完滿解釋過去、現在、未來所經驗、觀測或從實驗中得到的所有事實和現象,所以都不可以跟未來新發現的事實、現象等相牴觸,否則起碼都必須要加以修正,令其不會跟類此的新發現有所牴觸,也因此不可以成為科學的終審庭,更加不可能「絕對正確,不可能非真。」牛頓力學之被相對力學取代及被收納為從屬於相對力學的簡化版子架構,理由亦正在於此。

又可以說,一概探討心靈內外世界的科學,都是歸納科學,由歸納一概相關的事實及或現象而得,而所有歸納科學都有機會跟未來新發現的事實、現象等相牴觸,一如十九世紀末至二十世紀初的牛頓力學,以致於不加以修正或推翻不可。所以,所有歸納科學,物理、化學、生物、地理、社會、心理……等,都談不上是真理。雖則如此,亦正由於其可以就著新發現的事實、現象等加以改良、完善,科學家都習慣以謙卑的態度對待他們的發明發現,不會視之為顛撲不破的真理,再加以只動用可靠的歸納和演繹推理方法作探求工具,歸納科學可說是可靠程度僅僅次於演繹科學的學問。

我們對心靈世界,和之外的時空世界的認識,原來都不是真理,都只是腦子的認知投射,或人以思考研究建立起來的模型。最可靠的、日日大量應用的物理科學尚且如此,其他歸納科學更不用說。探求真理之旅,當來到人人讚揚的科學領域時,才發現當中只有作為求真工具之一的演繹科學可以算作真理,此外大多數都只是「可靠程度僅僅次於演繹科學的知識、理論、定理和定律」而已,或者更加準確點說,就是「確立了的歸納科學陳述,在並無事實、證據與之相牴觸的條件下,可以視作真確陳述」。雖則如此,這科學領域之旅已叫人們大開眼界,得益不淺。之不過,個人、社會、國家等每天要面對、應付的難題,盡都千頭萬緒,千差萬別,千變萬化,想動用科學方法,根本上就不可行,乃至不可能,然則科學發展的經驗,仍然可以對人文世界的認識有所幫助嗎?尤其是好講哲理或宗教之人,每易於將理論置於事實之上,甚至不問事實,只引理論。這還事小,史上不少以宗教或哲理治國的統治階層,往往置事實於不顧,一意以其宗奉的理念強行,很快便將舉國帶入深淵。科學發展歷程所給予人們的啓示,並不是我們並不需要哲理和宗教,而是哲理和宗教都不能夠跟可由任一第三者重覆或核實的事實或現象相牴觸,正如牛頓力學,不管其多麽堅實,得到多麼廣泛的成功應用,一旦發現到其跟光的傳播現象有所牴觸時,所應做的並不是將光傳播現象的資訊封鎖,而是將這套牛頓力學修正,使之能夠符合光傳播現象的量度結果。

整全求真方法論之一:

自我反省

整全求真方法論之二:

切勿無視求真,或無視求真必須探究方法

整全求真方法論之三:

善養吾求真的浩然之氣(整全之所在)

整全求真方法論之四:

弄清楚詞義和語理

整全求真方法論之五: 事實和現象乃歸納科學和推理的終審庭

整全求真方法論之六: 按真確機率將不同陳述分類、排序及其應用

整全求真方法論之七: 以原理思維收納抄貼思維

整全求真方法論之八: 棄絕表象,以多遣多向替代單遣單向思維

整全求真方法論之九: 解釋模型和陰謀論

From

Hubble Site

From

Hubble Site From

Hubble Site

From

Hubble Site From

Hubble Site

From

Hubble Site From

Hubble Site

From

Hubble Site

From

Hubble Site

From

Hubble Site